|

Избранные лекции из учебника А.В. Павлова «Микроэкономика. Промежуточный курс» Материал предоставлен для ознакомительных целей и использование материала этого учебного пособия без указания автора учебника и ссылки на этот электронный ресурс недопустимо. Авторское право: © Павлов А.В., 2010 Тема 2 - Потребительский выбор и кривые безразличия Лекция 2. Предпочтения и ресурсные ограничения потребителей Лекция 3. Выбор потребителя Тема 3 - Решения потребителей и рыночный спрос Лекция 4. Реакция потребителя на изменение дохода и цен Лекция 5. Потребительский излишек и рыночный спрос |

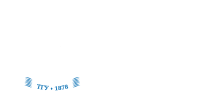

Мы проанализировали, как совершается выбор между двумя товарами. В реальном мире потребитель имеет дело с множеством товаров. Кажется, что геометрический анализ таких ситуаций на плоскости, то есть в двухмерном пространстве невозможен. Однако выход есть. Можно объединить все товары, за исключением того, который нас особенно интересует, в одну группу. Назовём эту совокупность товаров составным товаром (composite good). В каких единицах можно измерить потребление составного товара? Ведь в него входят самые разные блага (продукты питания, услуги, жильё, отдых и т. д.)? Только в денежных единицах. Точнее, денежными расходами потребителя на все блага, входящие в составной товар. Если мы фиксируем цены на все эти блага, то изменение расходов на них будет точно отражать изменение их количества. Тогда мы можем анализировать выбор потребителя на графике в привычном для нас измерении: по одной оси измеряется количество какого-то одного товара, по другой – количество всех остальных товаров через денежные расходы на них.

Предположим, что недельная сумма расходов, которые обычно производит наш потребитель, его недельный бюджет, I) составляет 100 рублей. (Можно представить себе студента, которому родители выдают каждую неделю эту сумму на карманные расходы). Пусть цена бисквита, Pb равна 10 рублям. Предпочтения нашего студента отражают кривые безразличия (см. рис. 3-2). Вертикальное пересечение (точка А) показывает какую сумму может израсходовать потребитель на другие товары, если расходы на отдельный товар (бисквиты) равны нулю. Эта сумма (отрезок ОА) равна недельному бюджету потребителя, 100 руб. Горизонтальное пересечение в точке В показывает какое количество отдельного товара (бисквитов) может купить потребитель на весь свой доход. Qb = I/Pb = 100/10 =10 бисквитов. Наклон бюджетной линии показывает соотношение цен товаров, Pb/Pc, (где Pc – цена составного товара). Чему же равна цена единицы составного товара? Составной товар – это денежная сумма, или определённое количество рублей. Поэтому «цена» этой единицы (рубля), естественно равна 1 рублю. Следовательно, наклон бюджетной линии, Pb/Pc = -10 руб./1 руб. = - 10. Это очевидно, если вспомнить, что наклон бюджетной линии отражает объективную пропорцию замещения одного товара другим, которая зависит не от потребителя, а от сложившихся рыночных цен. Какое количество составного товара замещается 1 бисквитом? 10 руб., так как это цена одного бисквита. Приобретая ещё 1 бисквит, потребитель вынужден отказаться от такого количества других товаров, которое он мог бы приобрести на 10 руб. Наклон бюджетной линии в модели «составной товар – отдельный товар» равен цене отдельного товара. Кривая безразличия имеет обычный, отрицательный наклон потому что оба товара являются для потребителя желанными. Выпуклость кривой безразличия связана с уменьшением предельной нормы замещения, MRSb/c, которая показывает на сколько потребитель желает сократить расходы на другие товары, чтобы получить дополнительную единицу товара (один бисквит). Имея рыночный набор С, потребитель готов отдать 20 руб. в обмен на дополнительный бисквит. То есть предельная выгода, получаемая от ещё одного бисквита равна 20 руб. Издержки же приобретения дополнительного бисквита – (предельные издержки, МС) равны, как показывает наклон бюджетной линии, 10 руб. Поэтому потребитель уменьшает расходы на другие товары, и увеличивает количество бисквитов в своём наборе. По мере насыщения потребности в бисквитах их предельная ценность для потребителя уменьшается. Соответственно уменьшается и его готовность жертвовать расходами на другие товары. MRSb/c понижается. Равновесие достигается в точке Е, где наклон бюджетной линии равен наклону кривой безразличия U2. При данном доходе и ценах на бисквиты никакая другая потребительская корзина не может быть лучше. Дальнейшее увеличение количества бисквитов привело бы уменьшению общей полезности набора для данного потребителя. В точке равновесия Е потребитель имеет в своём наборе 4 бисквита. Он расходует на них 40 руб. ( PbQb = 10·4). Следовательно, расходы на все другие товары составят 60 руб. (= 100 – 40). Они показываются отрезком ОF. Расходы на отдельный товар (бисквиты) показывает тогда отрезок FA . Обратите на это внимание: студенты часто ошибаются, считая что точка F прямо показывает уровень расходов на отдельный товар. Это не так. Кривые безразличия широко применяются в анализе различных ситуаций, в которых оказывается потребитель. Рассмотрим две из них, чтобы продемонстрировать возможности теории потребительского оптимума, основные положения которой мы только что рассмотрели. Ситуация 1 (гипотетическая). Когда подводит здравый смысл. Представьте, что, когда кв. метр жилья стоил на рынке 300 долл., вы купили квартиру, площадь которой, скажем, 60 кв. метров. Неожиданно через месяц рыночная цена 1 кв. метра жилья поднялась до 350 долл. Вопрос: будет вам от этого лучше или хуже? Большинство ответит, что лучше – вы стали обладателем более дорогой квартиры. Теперь представьте, что когда кв. метр жилья стоил на рынке 300 долл., вы купили квартиру площадь которой составляет 60 кв. метров. Через месяц цена 1 кв. метра жилья понизилась до 250 долл. Будет вам от этого лучше или хуже? Большинство ответит, что хуже. Рыночная стоимость вашей новой квартиры упала. Казалось бы логично. При повышении цены ваше положение улучшится. Следовательно, при снижении цены, ваше положение должно ухудшится. Но это - ошибка! Здравый смысл вас подвёл. Правильный ответ: ваше положение станет лучше в обоих случаях! Приведём геометрическое, математическое и вербальное доказательство.

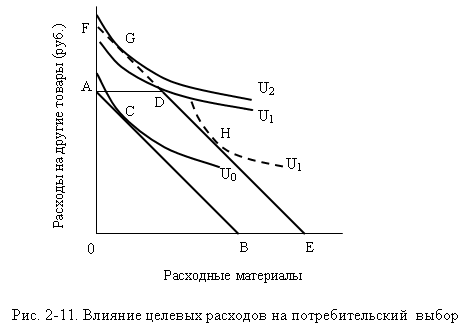

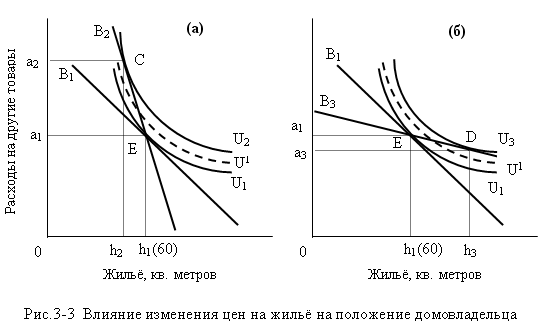

На рис.(а) человек, купивший квартиру, находится в равновесии в точке Е. Здесь бюджетная линия В1, наклон которой равен 300 ( = цена 1 кв. метра жилья) касается кривой безразличия U1. Следовательно, из условия равновесия потребителя вытекает, что предельная норма замещения жильём расходов на другие товары (MRSh/a) также равна 300. Цена жилья повышается до 350 долл. Наклон бюджетной линии увеличивается до 350. Новая бюджетная линия В2 должна проходить через точку равновесия Е, поскольку старый набор, состоящий из 60 кв. метров жилья и других товаров (а1) по- прежнему доступен потребителю: (он уже владеет жильём, а цены других товаров, как мы предполагаем, не меняются). Но теперь равновесие в точке Е нарушено. Теперь наклон бюджетной линии, (= 350) в этой точке больше предельной нормы замещения жильём других товаров (MRSh/a = 300). То есть MC > MB. Это означает, что деятельность по замещению других товаров жильём должна сокращаться. Потребитель должен пересматривать структуру товарного набора: уменьшать долю жилья и увеличивать расходы на другие товары. Он движется от точки Е вдоль новой бюджетной линии, налево и вверх. Более высокая, чем U1, кривая безразличия U1(проведена пунктиром), пересекает новую бюджетную линию. Поэтому должна быть ещё более высокая кривая безразличия, которая касалась бы В2. И потребитель находит её. Это кривая безразличия U2. Новой точкой равновесия является точка С, представляющая новый набор (h2 + a2), содержащий меньше жилья и больше других товаров. Потребитель может продать свою квартиру ( 60 кв. метров) и купить новую, меньшую по площади. Таким образом после повышения цен на жильё положение потребителя может улучшиться. На рис. (б) исходная ситуация та же. Но после понижения цены на жильё наклон новой бюджетной линии, становится меньше (= 250). В точке Е предельная норма замещения MRSh/a (= 300) теперь больше наклона бюджетной линии. То есть предельная выгода от замещения других товаров жильём больше предельных издержек. Рациональный потребитель расширяет деятельность, двигаясь вдоль новой бюджетной линии, В3 вправо и вниз. На рис. (б) видно, что пунктирная кривая безразличия U1, более высокая, чем исходная U1 пересекает бюджетную линию В3. Поэтому должна быть ещё более высокая кривая безразличия, U3, которая касается бюджетной линии В3 в точке D. Равновесие достигается при новом товарном наборе (h3 + a3), включающем большее по площади жильё и меньшее количество других товаров. Следовательно, и при понижении цены положение домовладельца улучшается. А как быть с экономическим смыслом? Парадоксальные выводы, полученные с помощью геометрии и алгебры, помогают прояснить его. Исходя из существовавшей цены на жилье, вы составили оптимальный набор из определённого количества жилья и остальных товаров. Но после цена жилья существенно изменилась. Вы, конечно, можете ничего не предпринимать и жить в купленной квартире, покупая прежнее количество других благ, потому что цены последних не претерпели изменений. Ваше положение при этом не может стать хуже (даже в случае падения цены на жилье!). Оно останется таким же, каким было. Но поскольку выбранная вами оптимальная комбинация из жилья и других товаров зависела, наряду с другими факторами, и от цен на жилье, постольку невозможно, чтобы с изменением цены жилья эта комбинация оставалась оптимальной. Но если это так, то, очевидно, существует какая-то другая более предпочтительная для вас, чем прежняя, альтернатива. Поэтому ваше положение улучшается. Разумеется, как и во всех экономических исследованиях, мы делаем оговорку – «ceteris paribus», то есть «при прочих равных условиях». В данном примере мы молчаливо предполагали, что из всех факторов от которых зависит сколько жилой площади вы хотите иметь, изменяется только один – цена жилья. Не учитывали мы и трансакционные издержки (издержки совершения сделок), связанные с поиском новой квартиры, оплатой услуг риэлтера, переездом и т.д. Впрочем, если изменение цены 1 кв. метра жилья значительно, как в нашем примере, учет трансакционных издержек, скорее всего, не повлиял бы на окончательный вывод. Ситуация 2 (реальная). Выбор между целевой денежной субсидией и простой денежной доплатой. Нередко грантодатель, например, Мировой Банк, выделяет исполнителям своих проектов (учёным, университетским преподавателям), наряду с платежами за выполненную работу, некоторую сумму денег, которая должна быть использована строго по целевому назначению. Обычно эта денежная сумма предназначена для покупки так называемых расходных материалов (бумаги, ручек, дискет, картриджей для принтера и т.п.). О расходовании этой суммы исполнители в обязательном порядке отчитываются документами - кассовыми и товарными чеками, правомерность и правильность заполнения которых скрупулёзно проверяется бухгалтериями на нескольких уровнях. Не разрешается и не оплачивается покупка таких товаров, как принтеры, бумагодержатели, лотки для бумаг и т.п. Они проходят по категории «оборудование». Достигается ли цель, поставленная грантодателем? Какого поведения можно ожидать от исполнителей грантов, поставленных в рамки таких бюджетных ограничений? Покажем обрисованную ситуацию на рис. 2-11.

Без целевой денежной субсидии на расходные материалы исполнитель в соответствии со своими предпочтениями выбрал бы оптимальный набор в точке С. Введение целевой субсидии изменяет его бюджетные ограничения. По сути исполнителю даётся возможность бесплатно приобрести количество расходных материалов АD = ВЕ. Субсидия увеличивает бюджет, не влияя на цены. Поэтому происходит параллельный сдвиг бюджетной линии АВ вправо. Новой бюджетной линией становится ломаная линия ADE. Участок FD потребителю недоступен, так как деньги выдаются только на приобретение расходных материалов и не предназначены для других расходов. Исполнитель выбирает новый набор в точке D, лежащий на самой высокой из доступных ему кривых безразличия. Полезность набора возрастает с U0 до U1. Потребление расходных материалов увеличивается (точка лежит правее точки С), чего и добивался грантодатель. Но будет ли исполнитель находится в равновесии? Нет, поскольку в точке D наклон кривой безразличия U1 (=MRS) меньше наклона бюджетной линии DE. То есть предельные выгоды от последней, предельной единицы расходных материалов меньше связанных с нею предельных издержек. Если бы потребитель мог распоряжаться денежной субсидией по своему усмотрению, то он бы в соответствии со своими предпочтениями увеличил потребление других товаров и уменьшил потребление расходных материалов. Возможность свободно расходовать целевую сумму денег делала бы доступным участок FD. Исполнитель гранта выбрал бы набор G, который имеет максимальную полезность, находясь на более высокой кривой безразличия U2. В точке G наклон кривой безразличия равен наклону бюджетной линии. Заметим, что набор G содержит почти столько же расходных материалов, сколько набор С. Цель, которую ставит грантодатель, не достигалась бы. Имеет ли исполнитель, испытывающий чувство беспокойства в ситуации неравновесия, реальную возможность улучшить своё положение? Да, такие способы есть. Одним из них является перепродажа купленных расходных материалов и использование вырученных денег на приобретение других товаров. Другим способом может быть договор с продавцом об указании в товарном чеке расходных материалов (например, бумаги), хотя фактически приобретается оборудование, к примеру, сетевой фильтр для компьютера. В обоих случаях исполнитель успешно отчитывается перед грантодателем, предъявляя требуемые товарные и кассовые чеки. Насколько вероятна возможность такого поведения? Довольна высока, если исходить из предположения о рациональном поведении потребителей. Причём мотивы, которыми руководствуется исполнитель, могут не противоречить интересам исполнения гранта. Возможно у исполнителя к моменту получения целевой субсидии уже накоплен достаточный запас расходных материалов. Возможно необходимых ему материалов в данный период времени нет в продаже. Может быть более важным для успешной работы над проектом в данный момент является приобретение нового принтера, на который у исполнителя не хватает собственных средств, а не бумаги и дискет. Возможность улучшения положения исполнителя без ухудшения положения грантодателя говорит о неэффективности целевой денежной субсидии. Последняя, к тому же, ничего не меняя по существу, требует дополнительных издержек от грантодателя, связанных с контролем за этими расходами и дополнительных издержек от исполнителя, связанных с поисками обходных путей. С точки зрения экономической эффективности превращение целевой денежной субсидии в простую денежную доплату исполнителям за выполненную работу выглядит предпочтительней. К тому же денежная доплата никак не влияет на выбор тех исполнителей, чьи предпочтения в отношении расходных материалов описываются кривыми подобными пунктирной кривой безразличия U1. Ценность расходных материалов для них столь высока, что они выбирают набор Н. И этот выбор не зависит от формы субсидии. |

На рис. 3-3 показаны два случая: (а) повышение

цены; (б) понижение цены.

На рис. 3-3 показаны два случая: (а) повышение

цены; (б) понижение цены.